Las terapias holísticas parten de una idea sencilla y poderosa: cuidar a la persona como un “todo” —mente, cuerpo y espíritu— en lugar de perseguir un síntoma aislado.

Las terapias holísticas parten de una idea sencilla y poderosa: cuidar a la persona como un “todo” —mente, cuerpo y espíritu— en lugar de perseguir un síntoma aislado.

Este artículo organiza el panorama completo de las terapias holísticas con criterios claros, lenguaje accesible y base en la evidencia disponible, para ayudarte a distinguir beneficios, límites y buenas prácticas.

Este contenido se integra en el clúster editorial de Bienestar Holístico y se relaciona con la categoría Terapias. Cuando corresponda, enlazamos con la categoría Reiki para explicar semejanzas y diferencias de enfoque dentro del mismo ecosistema de bienestar.

Antes de empezar, dos notas clave:

-

“holístico” no significa “opuesto a la medicina”; en su mejor versión, propone integrar prácticas seguras y útiles con la atención médica convencional.

-

Este texto es informativo y no sustituye la consulta con profesionales de la salud.

Qué entendemos por terapias holísticas

En sentido amplio, “terapia holística” es un enfoque que observa las conexiones entre mente, cuerpo y dimensión espiritual o de sentido. La meta no es solo aliviar una molestia puntual, sino favorecer equilibrio emocional, conductas saludables y calidad de vida.

A diferencia del modelo biomédico tradicional —que se centra en diagnósticos y síntomas— el enfoque holístico pone énfasis en el contexto personal (hábitos, relaciones, valores, estrés, sueño, propósito, entorno), lo que facilita intervenciones más integrales.

Una terapia holística puede convivir con tratamientos médicos (p. ej., manejo del dolor, fisioterapia, psicoterapia) y sumar herramientas complementarias (meditación, yoga, masaje, artes expresivas, educación nutricional).

Muchas personas usan este enfoque como apoyo para ansiedad, estrés crónico, dolor musculoesquelético, insomnio o procesos de enfermedad, siempre informando a su equipo de salud y respetando indicaciones médicas. Para una visión general del campo, ver la descripción de salud integral del NCCIH (NIH).

Principios y cómo “funcionan” en la práctica

La práctica holística se sostiene en algunos principios recurrentes: persona en el centro, relación terapéutica colaborativa, autocuidado informado, prevención, y atención a estilos de vida (sueño, nutrición, movimiento, estrés, vínculos).

En la consulta se exploran metas significativas (reducir dolor, dormir mejor, manejar ansiedad), se identifican barreras reales y se codiseña un plan concreto con hábitos y técnicas que la persona puede sostener en su día a día.

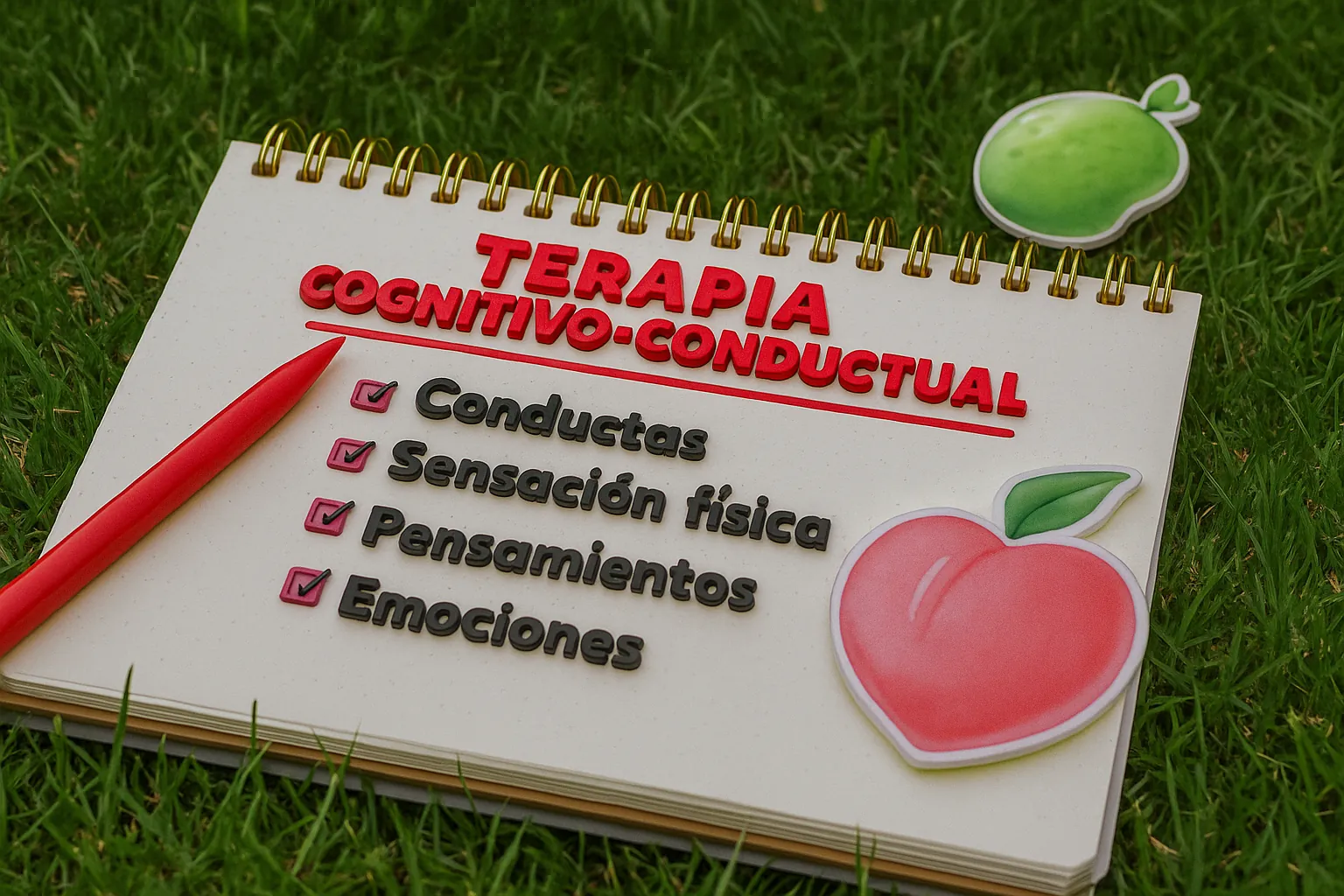

A nivel de mecanismos, muchas intervenciones comparten vías comunes: regulación del sistema nervioso autónomo (respiración, relajación, meditación), modulación del dolor (ejercicio suave, masaje), reestructuración cognitiva y emocional (mindfulness, terapias creativas), y soporte social (grupos, acompañamiento).

La perspectiva de “sistemas” favorece sinergias: por ejemplo, combinar higiene del sueño + ejercicio suave + práctica de respiración puede impactar dolor, fatiga y estado de ánimo al mismo tiempo. Para el marco global de integración, ver la estrategia de medicina tradicional e integrativa de la OMS.

Tipos principales de terapias holísticas

Prácticas mente–cuerpo

Meditación y mindfulness entrenan la atención y la regulación emocional; pueden reducir estrés y mejorar el estado de ánimo. Yoga, tai chi y qigong integran respiración, posturas y movimiento lento; muestran beneficios en equilibrio, flexibilidad y bienestar general.

Terapias creativas y de expresión

Arteterapia, musicoterapia y danza/movimiento ofrecen canales no verbales para procesar emociones, trauma y estrés, útiles cuando “no salen las palabras”.

Terapias manuales y corporales

Masaje, osteopatía y quiropraxia trabajan tejidos y articulaciones para aliviar dolor, mejorar movilidad y relajar. Reflexología busca efectos sistémicos mediante presión en pies/manos.

Prácticas energéticas

Reiki y toque terapéutico se orientan a equilibrar la energía vital con contacto suave o a corta distancia. Son prácticas de bajo riesgo cuando se aplican como complemento y con consentimiento informado.

Enfoques biológicos y de estilo de vida

Fitoterapia (plantas medicinales), suplementos y nutrición buscan corregir déficits o modular síntomas. Requieren especial atención a interacciones farmacológicas y calidad del producto.

Un compendio de estas categorías y su uso seguro puede revisarse en MedlinePlus (Biblioteca Nacional de Medicina).

Beneficios potenciales con respaldo de evidencia

La evidencia en terapias holísticas es heterogénea: hay campos con ensayos controlados robustos y otros con investigación emergente. Los ámbitos con mejor señal hasta hoy incluyen:

- Estrés y ansiedad: mindfulness/meditación muestran reducciones pequeñas a moderadas en estrés percibido y síntomas de ansiedad en poblaciones clínicas y no clínicas.

- Dolor musculoesquelético: masaje y ejercicio mente–cuerpo (yoga, tai chi) presentan beneficios en dolor lumbar crónico y función, especialmente a corto/mediano plazo.

- Insomnio: meditación, higiene del sueño guiada y ciertas prácticas de respiración pueden mejorar latencia y calidad del sueño.

- Soporte oncológico: yoga y mindfulness ayudan en fatiga, ánimo y calidad de vida como coadyuvantes, sin interferir tratamientos cuando son adaptados y supervisados.

Para una visión independiente sobre beneficios y límites por condición, consultar revisiones en la Cochrane Library.

Riesgos, contraindicaciones y buenas prácticas de seguridad

“Natural” no equivale a “seguro”. La seguridad depende de la técnica, el estado de salud y la pericia del profesional. Riesgos frecuentes: interacciones entre fitoterapia/suplementos y fármacos (p. ej., anticoagulantes), efectos adversos por dosis o contaminantes, empeoramiento de lesiones por maniobras inadecuadas, posponer tratamientos eficaces por expectativas irreales, y gastos innecesarios.

Señales de alerta: promesas de cura, presión para abandonar la atención médica, productos sin etiquetado claro, falta de certificación.

Recomendaciones mínimas: informar a tu equipo médico todo lo que utilizas; verificar credenciales; pedir consentimiento informado; adaptar prácticas en embarazo, edad avanzada, cáncer o enfermedades cardiovasculares; y detener la intervención ante dolor inusual, mareos, entumecimiento o empeoramiento. Guía de seguridad en complementos dietarios: FDA.

Cómo elegir una terapia y un profesional

Elige con criterios, no por modas: define tu objetivo (p. ej., dormir mejor, reducir dolor), revisa qué intervenciones tienen evidencia para ese objetivo, verifica formación y experiencia del terapeuta, solicita un plan con tiempos y costo total, y acuerda indicadores para evaluar progreso (dolor, sueño, ánimo, función). Huye de los discursos absolutistas (“sirve para todo”), de los paquetes cerrados sin evaluación y de la descalificación de la medicina.

Preguntas útiles en la primera entrevista: ¿qué evidencia hay para mi caso? ¿qué riesgos y alternativas existen? ¿cómo coordinamos con mi médico? ¿qué señales indicarían suspender o derivar? Para pautas prácticas del paciente al elegir terapias complementarias, ver la guía del NHS.

Integración con la medicina convencional

El mejor escenario es la atención integrada: medicina de familia o especialistas colaboran con profesionales de terapias holísticas que documentan objetivos, observan contraindicaciones y comparten información relevante (medicación, alergias, pruebas).

En dolor crónico, por ejemplo, combinar educación en dolor + ejercicio suave + técnicas de respiración + apoyo psicológico puede reducir fármacos y mejorar función; en oncología, el objetivo es aliviar síntomas y mejorar calidad de vida sin interferir tratamientos.

Cómo conversar con tu médico: explica metas y motivaciones, lleva una lista de productos y dosis, solicita que anote en tu historia clínica qué terapias complementarias utilizas, y acuerda señales de alarma. Ejemplos de integración clínica y programas hospitalarios pueden consultarse en Mayo Clinic.

Protocolo orientativo de una primera consulta holística

1) Evaluación

Historia breve (síntomas, diagnósticos, medicación, sueño, nutrición, estrés, actividad física), valores y metas personales, barreras reales (tiempo, dolor, recursos), y preferencias culturales/espirituales. Se registran signos de alarma para derivación inmediata.

2) Plan compartido

Metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes, temporales). Ejemplo: “Dormir 7 h ≥5 noches/semana en 6 semanas”. Se eligen 1–2 técnicas base (p. ej., respiración 4-6-8 y caminata consciente 15 min), más educación breve y una acción de soporte (higiene del sueño, diario de ansiedad, pausa digital nocturna).

3) Seguridad y coordinación

Revisión de contraindicaciones, ajuste en embarazo y comorbilidades, control de interacciones, consentimiento informado, y comunicación con el médico tratante si procede.

4) Seguimiento

Revisión de adherencia, barreras y resultados (dolor, sueño, función, estado de ánimo). Si no hay progreso en 4–8 semanas, reconsiderar intervención, intensificar apoyo psicológico o derivar. Para modelos de consulta centrados en integración mente–cuerpo, ver artículos clínicos y guías compilados por BMJ.

Aplicaciones frecuentes por condición (visión rápida)

Estrés y ansiedad

Mindfulness/meditación y respiración diafragmática muestran mejoras sostenidas si se practican a diario. Útiles como complemento a psicoterapia o farmacoterapia.

Dolor lumbar crónico

Ejercicio suave (yoga adaptado, tai chi), educación en dolor y masaje pueden disminuir dolor y discapacidad. Evitar manipulaciones de alta velocidad en personas con riesgo osteoarticular.

Insomnio

Rutinas de higiene del sueño, meditación y respiración pueden reducir latencia y despertares. Evitar estimulantes, pantallas nocturnas y cenas tardías.

Oncología (soporte)

Mindfulness, yoga y musicoterapia ayudan en fatiga, estado de ánimo y calidad de vida. Siempre coordinar con oncología para adaptar intensidad y asegurar no interferencia con terapias. Para orientación al paciente oncológico sobre medicina complementaria, ver American Cancer Society.

Cómo evaluar evidencia y expectativas

Al leer estudios, considera: diseño (ECA, cohortes, casos), tamaño muestral, sesgos, tamaño del efecto y relevancia clínica (no solo “significativo”). En terapias basadas en experiencia corporal y hábitos, el contexto (alianza terapéutica, motivación, práctica constante) impacta resultados tanto como la técnica.

Evitar falsas dicotomías (“o ciencia o holismo”): la integración responsable pide evidencia, seguridad y sentido práctico para la persona real. Para explorar literatura científica por tema, usar PubMed.

Preguntas frecuentes sobre terapias holísticas

¿Puedo reemplazar mi tratamiento médico con terapias holísticas?

No. Las terapias holísticas son complementarias; reemplazar tratamientos eficaces puede empeorar el pronóstico. Coordina siempre con tu equipo médico.

¿Cuánto tiempo necesito para notar cambios?

Depende de la meta y la práctica. Muchas técnicas mente–cuerpo requieren 10–20 minutos diarios por 4–8 semanas para cambios medibles. En dolor crónico, los planes integrados suelen revisarse a las 6–12 semanas.

¿Qué pasa si una terapia me genera más ansiedad o dolor?

Detén la práctica y consulta con tu terapeuta y tu médico. Ajustar intensidad o elegir otra técnica suele resolverlo.

¿Cómo sé si un profesional es confiable?

Busca formación acreditada, experiencia en tu condición, consentimiento informado escrito, comunicación clara con tu médico y ausencia de promesas absolutas.

Para profundizar en enfoques basados en hábitos y cambios sostenibles, ver artículos de divulgación clínica de Harvard Health.

Lo que aprendimos de las terapias holísticas (cierre)

Las terapias holísticas no son una receta mágica, sino un modo de organizar el cuidado alrededor de lo que más importa: objetivos personales, seguridad y hábitos sostenibles. Su valor aumenta cuando se integran con la medicina basada en evidencia, se eligen profesionales calificados y se mide el progreso con honestidad.

La brújula es simple: si una práctica te ayuda a vivir mejor, es segura y respeta tu tratamiento médico, tiene un lugar legítimo en tu plan de salud integral.